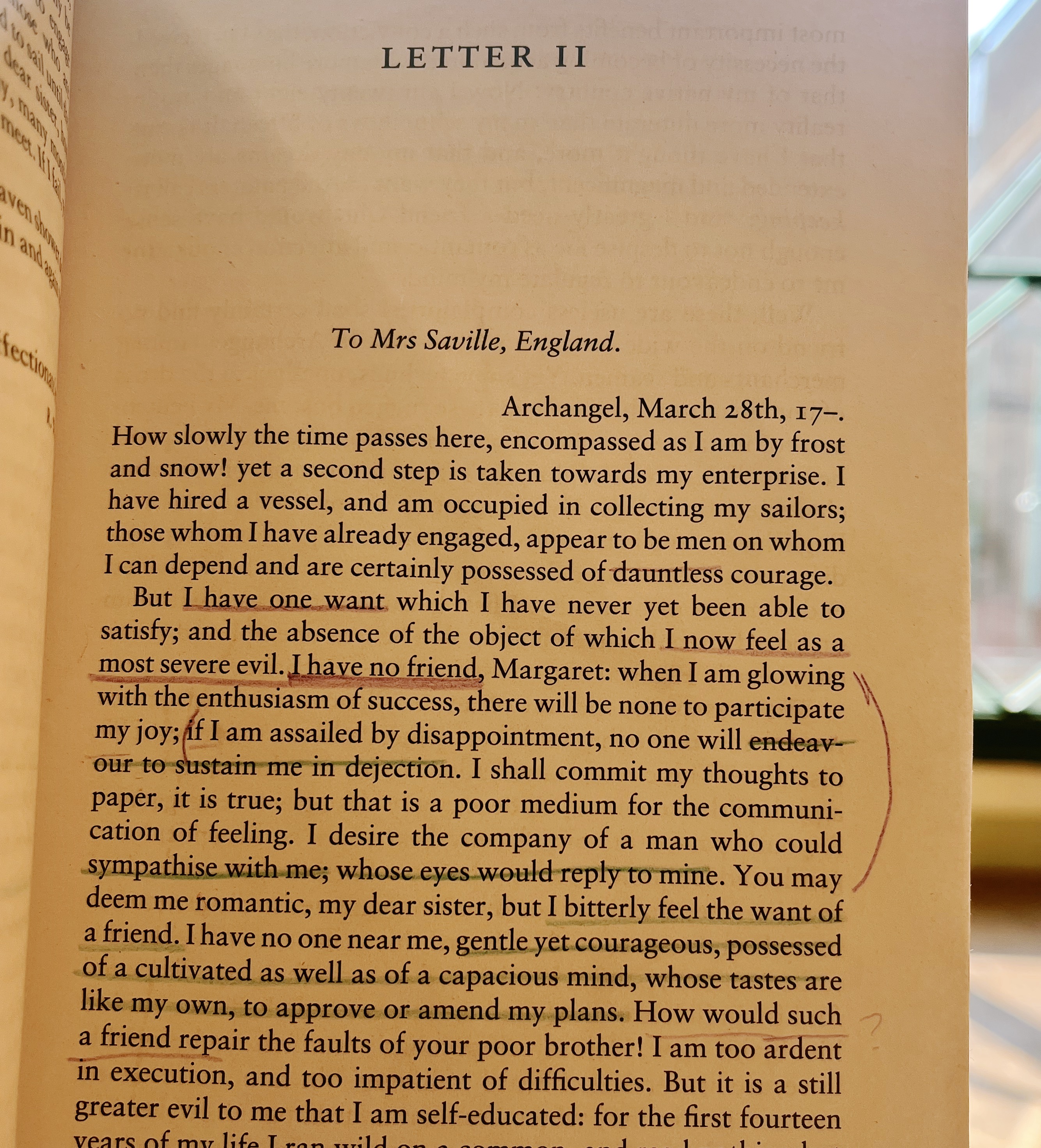

"친구가 하나도 없습니다."

메리 쉘리의 <프랑켄슈타인>에서 월턴이 마거릿 누님에게 쓰는 편지에서 한 말이다. 월턴은 17**년 미지의 땅인 북극으로 떠났다. 새로운 항로 개척을 위해서다. 누구에게도 발견되지 않은 고독의 땅으로의(undiscovered solitudes) 모험에, 그는 설레었다.

그리고 그 배 위에서 한 가지 결핍에 시달린다. 친구가 하나도 없다는 것. 배 위에는 물론 선원들이 있었지만, 자신이 이끄는 배의 '선원'과 자신과 마음을 나눌 '친구' 사이에는 거리가 좀 있었나 보다.

The absence of the object of which I now feel never as a most severe evil.

I have no friend, Magaret.

P.19 Mary Shelly <Frankenstein> Pengguin

이 블로그에는 유입인구가 별로 없다. 여러 번 얘기했듯 창고 같은 공간인데. 그 가운데 가끔 '친구가 하나도 없다'로 검색해 흘러들어온 방문객이 있다.

이 검색어에 연결된 글은 엄지작가 시작 글이다. 그것은 고전 소설을 읽다 보면 길을 잃기 쉬워 같이 읽는 친구가 필요하고, 책 모임이 내게 그 길잡이가 되어준다는 얘기이다. 친구가 없어 찾아온 너덜너덜한 마음에 아무런 파동도 일으키지 못할 쓸모없는 글 같으니라고. '친구가 없다' 유입경로가 뜰 때면 마음이 내려앉는다.

메리 쉘리도 친구가 없었을 것 같다. 1800년대 초입, 10대 후반의 여자아이가 연상의 시인과 눈 맞아 가출했으니, 자신에게 공감해 줄 또래 여자아이가 얼마나 됐겠는가. 잘은 몰라도, 그 시인 남편 퍼시 쉘리가 유일한 친구였을지도 모른다. 망구 내 생각이다.

올해를 마무리하면서 메리쉘리가 쓴 원서로 <프랑켄슈타인>을 읽고 있다. 그녀가 내게 말을 건다. 펭귄출판사의 1830년대 개정판이다. 이번 책은 희한하게도 작가와 무릎 맞대고 얘기하는 것 같은 느낌을 받을 때가 종종 있다. '친구가 하나도 없다'로 들어온 이에게 말을 걸어보고 싶다. 메리 쉘리의 목소리를 빌려서.

It was my temper to avoid a crowd,

and to attach myself fervently to a few. (p.38)

나 역시 기질적으로 북적이는 걸 좋아하지 않았고, 초중학교 때에는 단짝 한 두 명과 놀았던 걸로 기억한다. 당시 학교 숙제로 일기를 썼다. 선생님께 보여주는 일기장이었지만, 말이 별로 없던 나는 글로 수다를 떨었다.

그 일기장에 언젠가 친구에 대한 이야기를 쓴 때가 있었다. 어떤 친구를 원하는지, 친구가 이래줬으면 한다든지, 누구의 어떤 점이 좋은지, 무엇이 아쉬운지에 대한 얘기였나. 내가 한 말은 확실히 기억나지 않는데, 선생님의 코멘트는 똑똑히 기억난다. 친구는 이익을 위해 사귀는 게 아니라고 하셨다. 당시 나는 기분이 나빴다. 내가 너무 계산적인가 되짚어보기도 했지만, 기분이 썩 좋진 않았다.

아까 그 월턴의 편지로 돌아가보자.

월턴은 그가 바라는 친구에 대해 아주 세세하게 묘사한다.

매우 서정적인 말투이지만 분명히 친구의 역할에 대해 얘기한다.

마거릿 누님은 뭐라 얘기해 줬을까.

(사진은 멋있게 원서로 넣었지만, 영어가 어려워 번역본에서 힌트를 많이 얻었음을 미리 고백합니다.)

절망에 처했을 때 나를 지탱해 줄 사람,

내게 공감해 주고 눈빛으로 화답해 줄 수 있는 사람,

상냥하면서도 용기 있고, 세련되면서도 수용적인,

나와 취향이 비슷해서 조언을 줄 수 있는 사람.

나도 저런 꿈을 꾸었던 것 같다.

나이 마흔이 넘은 지금은 친구 고민은 거의 하지 않는다. 일상은 나 한 사람과 회사와 아이들을 비롯한 가족만으로도 꽉 꽉 차있다. 10대 때는 말도 못 했다. 발표나 인간관계 같은 것이 버거워서 학교 가는 것이 정말 싫었다. 방학의 기쁨, 개학의 압박, 예비소집일의 우울이 아직도 선명하다. 남들 눈엔 수줍어하는 모범생이었음에도 불구하고, 학교에 즐겁게 가는 것은 쉽지 않았다. 등굣길 배경음악은 대체로 김광민의 '학교 가는 길'이 아니라 헨델의 '사라방드'였다.

그런 내게 저런 친구가 있었다면? 3년 내내 혹은 6년 내내 같은 반이었다면? 그런 일은 일어나지 않았겠지만, 학교 가는 마음이 훨씬 가벼웠을 것이다. 내 일기장은 그 혹은 그녀에 대한 서시로 가득 찼을지도 모르겠다. 그랬다면 선생님으로부터 '다른 관점'도 가져보렴 하는 얘기를 들었을까.

20대 후반의 그때도 생각난다. 월턴처럼 낯선 곳에서 친구가 그리웠던 때.

캐나다에서의 짧은 자발적 유배기간 중에서도, 몬트리올을 떠나 토론토에서 생활할 때였다. 옮긴 학교에 한국 아이들이 정말 많았다. 이곳까지 와서 한국 드라마 보며 땡땡이치는 아이들과 거리를 두느라 혼자 보내는 시간이 좀 많았다. 여전히 다른 누군가 시키는 일로 하루가 채워져 있고, 자신의 의지를 그 일을 피해 다니는 데에 집중하는 아이들과는 어울리고 싶지 않았다. 뭐 그들도 나를 원친 않았다.

겨울은 그럭저럭 지나갔고, 봄이 되자, 토론토 시내의 대학가가 활기를 띠었다. 혼자 시내를 산책하고 미술관을 다니고, 도서관을 탐닉하면서도. 주말 저녁 펍이나 카페에서 떠들 친구가 있으면 좋겠단 생각이 간절했다. 노천 펍과 카페에서 시답잖은 이야기를 나누는 한 무리의 시끌벅적함이 그렇게나 부러웠더랬다. 저들은 혹시 이번주 리포트 과제에 대해 토론하고 있는 걸까, 그게 뭘까 상상하며, 귀를 쫑긋한 채 걷고 걸었다.

급기야 크레이그리스트에 올라온 1~2시간 떠들 사람 찾는 광고를 찾아 메일을 보내봤지만, 불행인지 다행인지, 만남이 성사된 적은 없었다. 그리고 이민을 마음에 두고 간 그곳에서, 나는 그 마음을 깨끗이 접을 수 있었다.

당시 내가 바랬던 친구는, 한 때 꿈꿨거나 월턴이 얘기한 것처럼 심오하고 거창하진 않았다. 그저 아무 카페에서 차 한 잔, 아무 포장마차에서 떡볶이 한 그릇을, 아무 바닷가에서 조개구이를, 함께 먹을 사람이었다. 1~2시간의 수다면 될 것 같았다. 월턴이 말한 친구는, 어쩌면, 나와 동류라기보다 받들어 모셔야 하는 사람 같다. 실재한다면 나뿐 아니라 많은 이들이 흠모할 상 아닌가.

지금 내 인생에서 물리적으로 가장 가깝게 지내는 또래, 남편을 월튼이 얘기한 '친구'로 상상해 본다. 그와 함께 먹은 떡볶이가 수백 그릇은 되겠지만, 그가 내게 공감해 주며 눈빛으로 화답하는 모습을 떠올려보면, 음… 현실감이 많이 떨어진다. 실제 그런 모습을 보인다면, 그에게 뭔가 꿍꿍이가 따로 있다고 생각할 것 같다. 월턴의 묘사에 딱 맞는 사람을 주변에서 찾기가 어렵다.

그런 친구는 거울 속에나 존재할까 말까다.

돌이켜보면 학교 졸업 후 사회생활을 시작할 때에도 친구가 절실한 때가 있었다.

그땐 내가 몸 담고 있는 회사의 업무 이외의 것에 대해 떠들고 싶었다. 업무는 항상 나보다 컸다. 범위도, 책임감도, 나 한 사람치보다 거대해 보였다. 일 얘기를 하면 나는 자꾸 작아지는데, 회사 동료와는 아무래도 업무 얘기를 하게 되니까. 친구라고 하기엔 한계가 느껴졌다. 심미안을, 지적 허영을 나눌 수 있는 사람이 고팠던 것 같다. 이를테면, 그림이나 소설 같은 것. 인류학 연구나 철학 이야기 같은 것. 그야말로 산업이나 돈 버는 것과 거리가 먼 것, 쓸데없는 것, 곁가지인 것에 대해 이야기하고 싶었다.

그런 얘기를 나눌 수 있는 학교 친구들이 있긴 했지만, 각자의 현생이 바빠, 일 년에 한 번 볼까 말까 했다. 결혼하고 나서는 더욱 만날 기회가 줄었다. 그 시간은 너무나 귀하다. 지금도 만나면 현생보단 뜬구름 잡는 이야기를 나누지만, 종종 월급, 가족, 정치, 부동산, 예금이자가 끼어든다. 아 난 무용한 것에 대해 얘기하는 게 좋은데.

이렇게 보면,

10대든, 20대든, 사회인이든,

사람에 대한 결핍은 언제나 존재해 왔다.

갈증은 채워지는 듯하다가도 다시 찾아온다, 나는 살아가므로. 항상은 아니어도 지속적으로 갈증을 느낄 수밖에 없다.

그래서 내겐 물 한 모금이 아니라, 샘이 필요하다. 그 샘은 내가 찾아야 하는 것. 아니, 파야 하는 것이다. 파야하는 좌표는 주변인이 아니라 나 자신. 샘이 깊고 풍요로우면 누군가 찾아오지 않을까. 그러고 보니 친구라는 결핍이 느껴질 때 정작 내게 없던 것은, 자존감이었던 것 같다. 투명인간과는 친구가 되려야 될 수 없으니까.

절망에 처했을 때 나를 지탱해 줄 사람,

내게 공감해 주고 눈빛으로 화답해 줄 수 있는 사람,

상냥하면서도 용기 있고, 세련되면서도 수용적인,

나와 취향이 비슷해서 조언을 줄 수 있는 사람.

이건 다른 사람에게서 찾을 수 없다.

오직 나 자신이어야 한다.

이건 어쩌면,

현재의 내가 과거의 내게,

미래의 내가 현재의 내게, 하는 말이다.

당신의 샘에 무엇이 깃들지는 모르겠습니다.

그러나 샘은 이미 솟아나고 있을 겁니다.

당신 안으로 파내려 가고 있으므로.

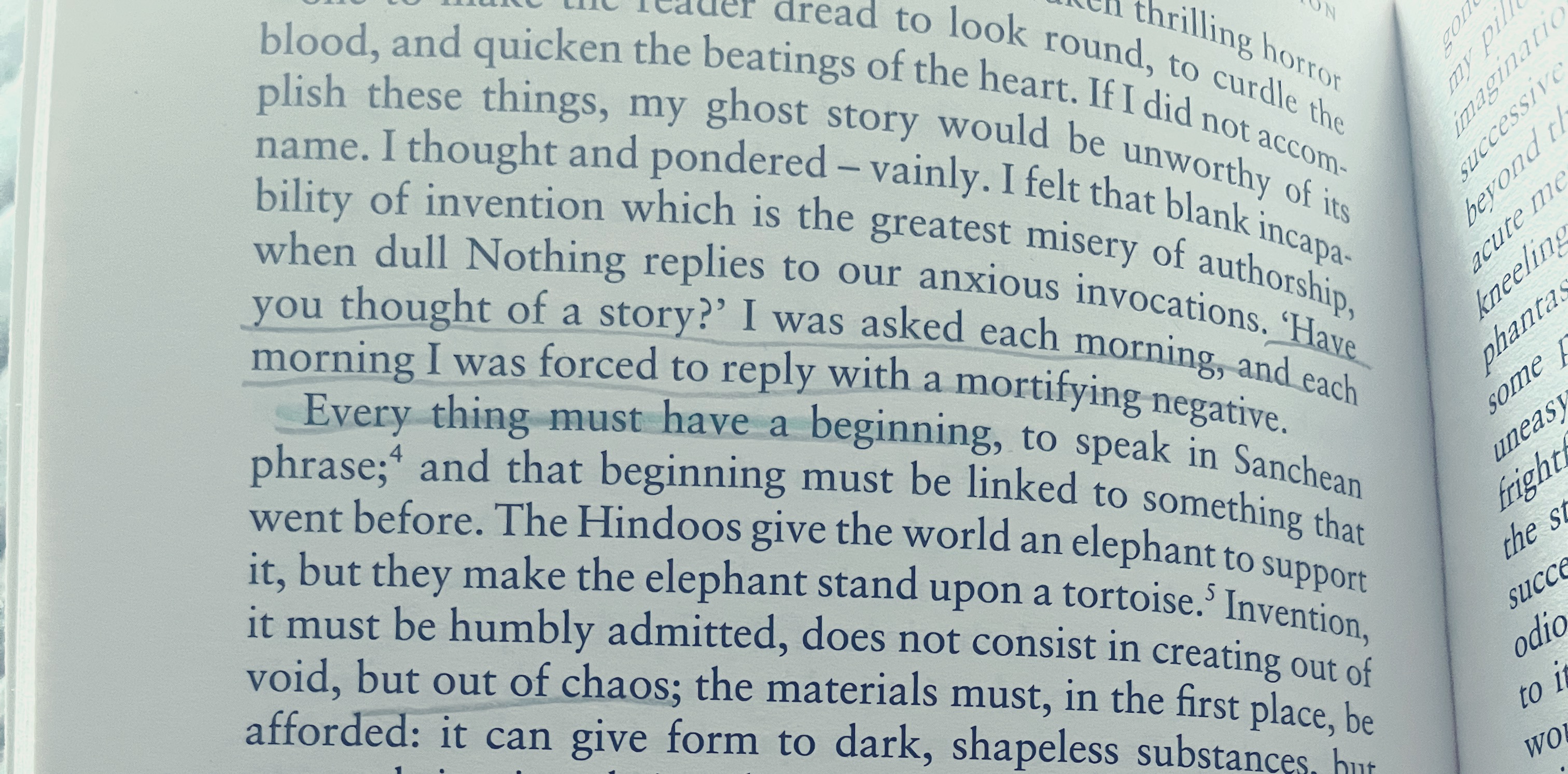

모든 것에는 시작이 있지요.

그녀가 말했듯.

Every thing must have a beginning. (P.8)

당신의 샘에

맑은 물이 솟아나고

햇빛이 깃들기를 바랍니다.

'길게읽기 > Frankenstein' 카테고리의 다른 글

| 인생책과 선악과 (0) | 2023.12.18 |

|---|---|

| 소박한 즐거움 (2) | 2023.12.03 |

| 나, 부모, 오만과 겸양, 연금술과 엔트로피 (2) | 2023.11.20 |

| 1818년과 1831년 사이 (0) | 2023.11.19 |

| Frankenstein (0) | 2021.08.12 |